La communauté scientifique, entre entraide et partage.

Lundi 31 mars 1900 scientifiques ont publié dans une lettre ouverte

« Nous envoyons ce SOS pour lancer des avertissements clairs, la science américaine est en train d’être décimée ».

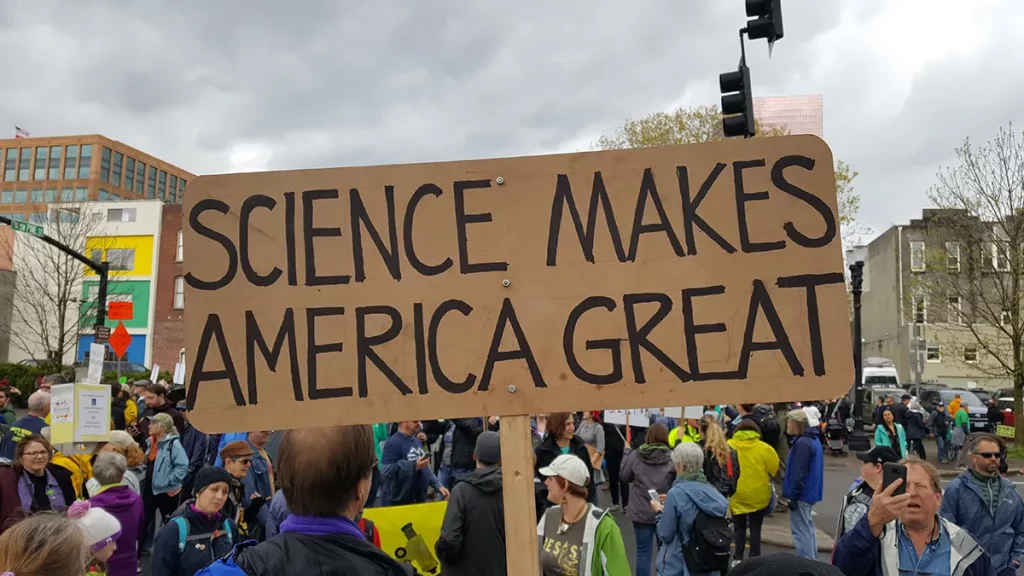

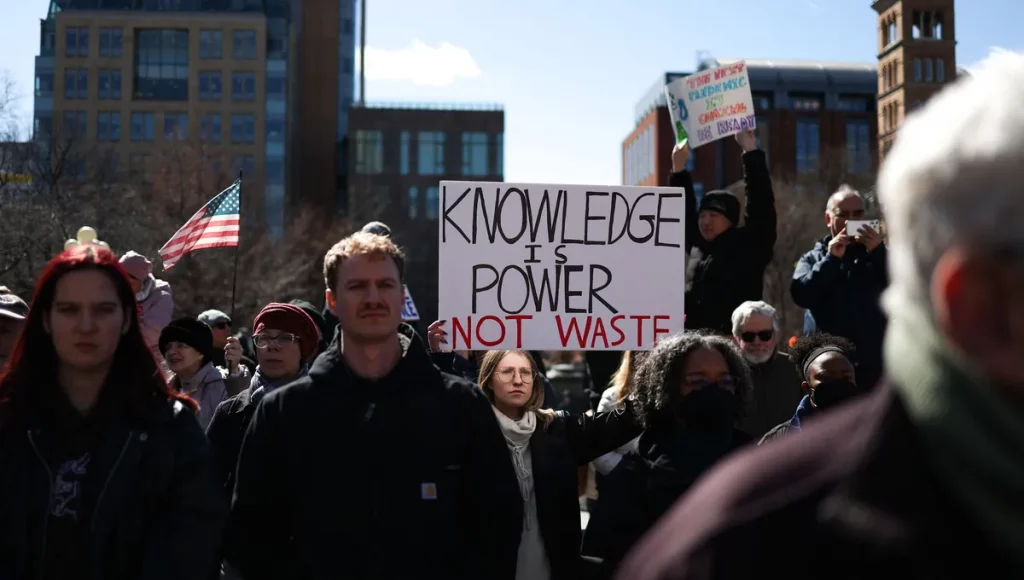

Vendredi 4 avril c’est l’appel en France, au soutien de la science : « stand up for science » est le mouvement de protestation, une voix qui s’élève pour la solidarité mais surtout par inquiétude sur les conséquences mondiales de telles mesures.

Pourquoi ? Le gel des financements, ciblant massivement les domaines du climat, de la recherche biomédicale, des sciences humaines et sociales a provoqué le licenciement de milliers de scientifiques, aux Etats-Unis et à travers le monde.

Mais l’univers scientifique est une constellation universelle où les scientifiques du monde entier partagent leurs connaissances, coopèrent pour le progrès, pour les découvertes. La recherche scientifique a un caractère indéniablement international. Le matériel est partagé, les données, les méthodes, les conférences, les programmes internationaux.

Le CERN, le Swiss Plasma Center, la recherche en intelligence artificielle… comme beaucoup d’autre programme de recherche, sont des exemples de partage à l’échelle internationale des responsabilités, des financements etc.

Les faits

L’Europe devient un endroit de refuge pour de nombreux chercheurs et chercheuses. l’EPFL a constaté un nombre croissant de candidatures spontanées de scientifiques américains – précisés comme étant des profils ultra compétents.

Pour en savoir plus nous avons questionné Annalisa Buffa, vice-présidente associée à la recherche à l’EPFL et Ambrosio Fasoli, vice-président académique

« La culture universitaire américaine fait partie intégrante de notre ADN. Actuellement, nous recevons des candidatures de très haut niveau en plus sur nos postes ouverts. Il ne fait aucun doute que cela contribuera positivement à notre course vers l’excellence scientifique. »

En Suisse, les scientifiques souhaitent que les hautes écoles et universités accueillent leurs homologues américains visés par des coupes budgétaires dans la science et la recherche. Ils et elles demandent à ce que la Suisse se dote d’un « programme Einstein » pour attirer ces cerveaux. Sur ce sujet de prise de mesures spéciales pour accueillir les chercheurs et chercheuses réfugiées, l’EPFL précise qu’ils ne considèrent pas qu’il soit juste de donner la qualification de « scholar at risk » aux chercheuses et chercheurs américains.

« La vice-présidence académique et la direction restent à l’écoute des facultés et des doyens, et prennent des contacts, de façon discrète dans certains cas d’intérêt général, pour notre communauté. Si nous identifions un professeur de très haut calibre qui envisage un transfert, nous avons la flexibilité et la structure nécessaire pour évaluer cette opportunité de manière rapide et concurrentielle par rapport à toutes les institutions européennes. »

Concernant les conséquences de la politique du gouvernement de Trump sur les laboratoires de l’EPFL, la direction révèle que, de manière comparable à toutes les grandes institutions de recherche, un impact est palpable.

« L’impact économique existe mais, mais il n’est pas énorme. Ce qui nous préoccupe le plus, c’est l’impact lié à l’absence de libre circulation de l’information scientifique, l’accès aux bases de données, et ainsi de suite. Notre travail vise à réduire cet impact le plus rapidement possible. »

Aux Etats-Unis, tour d'horizon des licenciements

Concrètement, selon plusieurs sources internes, plus de 3500 projets de recherche auraient été suspendus ou bloqués sur la base de mots-clés jugés « sensibles » : climat, femme, inclusion, biais, diversité… Le symbole est fort : la scientifique en cheffe de la NASA, Katherine Calvin, également coprésidente du GIEC nommée par Joe Biden en 2022, a été brutalement licenciée. D’autres chercheuses et chercheurs, intégrés à des administrations centrales, ont connu le même sort.

Sous l’impulsion directe du cabinet présidentiel, des mesures radicales ont été imposées à plusieurs agences : la NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration) a reçu l’ordre de suspendre des programmes clés, notamment le lancement de ballons de surveillance climatique en Alaska. Toute initiative dont le titre contient le mot climatique est désormais exclue des financements fédéraux. Le budget de l’agence fédérale de développement climatique devrait être réduit de 65 %.

Le secteur de la santé est également frappé de plein fouet. Aux NIH (National Institutes of Health), près de 10’000 chercheuses, chercheurs et membres du personnel ont été renvoyés, mettant à l’arrêt la recherche interne. Le Center for Disease Control (CDC), organe de surveillance sanitaire aux États-Unis, a suspendu ses projets de prévention sur le VIH, la tuberculose et l’hépatite. La directrice du département des maladies infectieuses a été remerciée, tout comme plusieurs responsables de recherche clinique.

En quelques mois, l’administration Trump est allée bien plus loin qu’en 2017. Ce ne sont plus seulement certaines disciplines qui sont ciblées, mais l’ensemble de la recherche fondamentale.

Minute Histoire

La Science et les Etats-Unis ça a toujours été une longue histoire d’amour. Les années 40 furent pour les USA une période bénie d’expansion. Scientifiques et Gouvernement travaillaient main dans la main, et ils ont joué un rôle crucial pendant la seconde guerre mondiale puis continuèrent sur cette lancée. C’est la fusion de l’état et des sciences pour la recherche spatiale.

Aujourd’hui, ce lien historique semble rompu. On assiste à un recul sans précédent, un véritable backlash contre la science. Le slogan « Drill, baby, drill », relancé dans le discours politique, illustre cette bascule : priorité est donnée à l’exploitation des ressources fossiles, à rebours des alertes climatiques. Dans le domaine de la santé, des théories obscurantistes ont été relayées au plus haut niveau de l’État, notamment pendant la pandémie de COVID-19. L’élimination d’observatoires internationaux et la mise à l’écart de données scientifiques essentielles achèvent de peindre le tableau d’un tournant radical, où la science n’est plus un socle de l’action publique, mais un obstacle à neutraliser.

Interêts économique

Pour le sociologue Bernard Lahire, dans une interview sur France Culture, ce qui se joue aujourd’hui aux États-Unis dépasse largement la question climatique : « Tout est lié à des intérêts économiques. » La stratégie de l’administration Trump s’inscrit dans une logique de puissance industrielle face à la Chine. Dans ce contexte, la science devient un obstacle, surtout celle qui alerte sur les limites écologiques.

« Trump a lui-même affirmé que le réchauffement climatique était une invention des Chinois pour freiner l’économie américaine. »

Bernard Lahire évoque une véritable ère de post-vérité, où les faits scientifiques, même ceux qui font consensus, sont niés ou disqualifiés. « Les scientifiques produisent des connaissances vraies que le pouvoir ne veut plus entendre. »

En ciblant les domaines du climat et de la santé, c’est en réalité l’ensemble de la recherche qui est touchée. La réduction des financements provoque une suspension des recrutements de doctorantes et doctorants dans plusieurs universités, paralysées par l’incertitude. Clémence, étudiante en thèse de master à Harvard, décrit une atmosphère lourde :

« Notre PI (chercheur principal) nous dit clairement qu’en tant qu’étrangers, ce n’est pas le moment de postuler pour un doctorat ici. »

Selon elle, plusieurs chercheurs ont été licenciés, et des projets en lien avec les minorités ont été suspendus.

« Tous les papiers en cours qui étudiaient une minorité sont annulés pour l’instant. »

Viacheslav, étudiant en sciences de la vie à l’EPFL, s’est vu refuser son entrée aux Etats-Unis en mars dernier. La cause, sa double nationalité Franco-Russe. Lorsqu’il postule pour effectuer sa thèse de master à Harvard, les premiers échanges avec les ressources humaines de l’école portent sur sa nationalité. Plus tard, l’entretien à l’ambassade des États-Unis à Berne est révélateur. « Les questions étaient très centrées sur la Russie. On m’a demandé si j’y retournais souvent, quelles étaient mes relations avec le pays. J’ai compris que ça allait mal se passer. » Son visa entre alors en administrative processing, un statut flou synonyme de délais indéterminés. Après quelques tentatives de contact des sénateurs américains, qui sollicitent l’ambassade sans succès, il renonce. « J’ai demandé à arrêter la procédure. Je cherchais déjà des alternatives. » Finalement, il trouve une place à l’Université du Cap, en Afrique du Sud. Sur place, ce sont d’autres effets collatéraux de la politique américaine auxquels il assiste :

« Les coupes dans les financements américains comme l’US AID ou le NIH ont mis en péril de nombreux projets, notamment sur la tuberculose ou le VIH. »

Bibliographie

-

Le Temps. (2025, 3 avril). Des cerveaux américains frappent à la porte de l’EPFL. https://www.letemps.ch/suisse/des-cerveaux-americains-frappent-a-la-porte-de-l-epfl

-

France Culture. (2024, 25 mars). Trump et les sciences : un climat étouffant [Émission La Science, CQFD]. https://www.radiofrance.fr/franceculture/podcasts/la-science-cqfd/trump-et-les-sciences-un-climat-etouffant-7686867

-

Le Monde. (2025, 1er avril). Plus de 1 900 chercheurs américains lancent un SOS face aux attaques de Donald Trump contre la science. https://www.lemonde.fr/planete/article/2025/04/01/plus-de-1-900-chercheurs-americains-lancent-un-sos-face-aux-attaques-de-donald-trump-contre-la-science_6589451_3244.html

-

RTS Info. (2025, 28 mars). L’EPFZ refuse un questionnaire américain sur un projet de recherche financé. https://www.rts.ch/info/regions/autres-cantons/2025/article/epfz-refuse-un-questionnaire-americain-sur-un-projet-de-recherche-finance-28845063.html

-

RTS Info. (2025, 26 mars). Et si la Suisse offrait l’asile scientifique aux cerveaux américains ? https://www.rts.ch/info/suisse/2025/article/et-si-la-suisse-offrait-l-asile-scientifique-aux-cerveaux-americains-28821839.html